2023年4月15日

井嶋 悠

第61章

大国は下流なり。天下の交[帰会する所]、天下の牝[女性的柔弱]なり。牝は常に静を以って牡に勝つ。静を以って下ることを為すなり。[謙下の徳]

各々[大国・小国]其の欲する所を得んとせば、大なる者宜しく下ることを為すべし。

◇学校は女性原理である。子どもたちを受け容れる場所である。しかし時に、男性原理[断ち切る]を求める。そこの調和が生まれる。確かな男女協働社会が成立している学校は、穏やかで動的である。

第62章

道なる者は万物の奥なり。善人の宝なり。不善人の保(やす)んずる所なり。・・・・・人の不善なるも、何の棄つることかこれ有らん。

◇学校に見捨てられた者は、行く・生く処も行く・生く術も失う。教師はそれをどれほどまでに自覚しているだろうか。生徒時代に優秀な者が教師になる時、人一倍その自覚が求められる。

第63章

無為を為し、無事を事とし、無味を味わう。

小を大とし少を多とし、怨みに報ゆるに徳を以ってす。

難きを其の易きに図り、大を其の細(小)に為す。天下の難事は必ず易きより起こり、天下の大事は必ず細より起こる。

◇新しく学校としての目標を立てたならば、どんな些細なことでも明日送りにせず、一つ一つ解決し明日を迎えなければ、必ずや後悔が襲いかかって来る。

第64章

合抱(ごうほう)の木[大樹]も毫末[微少]より生じ、九層の台も累土(るいど)[積み上げる土]より起こり、千里の行も足下より始まる。為す者はこれを敗(やぶ)り、執(と)る者はこれを失う。是を以って聖人は為すこと無し、故に敗ることも無し。執ること無し、故に失うことも無し。

◇何事も初めが肝心。学校も然り。私が最初に勤めた学校では、創設時(明治時代)の理念からの乖離が著しくなり再建に悪戦苦闘している。二つ目の学校は、理念が美辞麗句となり、今では塾と変わりない。三つ目の学校は、理想が高く非現実的な様相を帯び、感傷的愛情の教育論が横溢しつつある。

第65章

古の善く為す者は、以って民を明らかにするに非ず、将に以ってこれを愚かにせんとす。民の治め難きは、其の智の多きを以ってなり。故に智を以って国を治むるは、国の賊。

愚民政策と智の内容。小賢しい智の排斥。

◇学校の役目の一つは智を授けることである。智の下地には知識が必要だが、知識過多が智慧に達することはないのではないか。博覧強記が智慧ある有徳の人とは限らない。そこに各教科の基礎基本があるのだろうが、少なくとも国語科に於いてその明確なものに触れたことはない。その延長上に入学試験不要論があるのかもしれない。第

2023年4月14日

井上 邦久

4月3日が月曜日で新年度の行事の多くが始まった。久しぶりに対面や発声がリアルに行われた。

日経の「春秋」では、新社会人へのメッセージとして映画『生きる』の黒澤作品とカズオ・イシグロ脚本の「古風な新作」英国作品を取り上げていた。

ひと昔前の新社会人へのメッセージは、山口瞳や伊集院静が先達として、自己流作法や流儀、酒飲みの自己弁護を語ることが多かった。今時のコラムでは、英国版『生きる・LIVING』から・・・他人の称賛や感謝を求めず、自分がなすべきことをせよ・・・主人公が新入課員に、この先仕事への情熱を失いかけたらこの公園作りを思い出せ、と綴る言葉を抽出していた。

容易なことではないが大切な第一歩への明示だと思う。

1924年台湾彰化の生まれの朱實老師の最晩年も容易ではなかったことを息子の朱海慶さんとの電話で教えて貰った。ゼロコロナ解禁直後の上海で三回もの感染症と闘い、東京から香港経由でようやく上海の枕頭に間に合った息子さんと最期の交流ができたことを知り、胸と言葉が詰まった。

朱實(俳名:瞿麦)老師の人物スケッチは司馬遼太郎『街道をゆく・閔のみち』、姿は山田洋二監督『男はつらいよ』の「チョイ役(ご本人の日本語)」で知れる。お別れの会は誕生日の9月30日(1949年台湾から天津への上陸記念日)に上海にて。

もう一人の恩師である山東人の高維先先生のお別れ会には、ボストンで心身のリハビリ中だったため参列できず悔恨の思いを残した。この春、ご令室の蘭子様の通夜とお別れ会で二人分の追悼をさせて頂いた。

1927年生まれの会津人の蘭子様とは東奥日報の友人による奈良ホテルでの取材に陪席して再会できた。学生時代にご自宅で接した明朗闊達さに磨きがかかり、短歌会を継承主宰されていた。編集発行を担われた歌誌『山の辺』は600号を超えると知り、中国の格言の通り「活到老、学到老(いつまでも元気に学ぶ)」を実感した。快晴の大和路、満開の桜の下で、老師のもとへ旅立つ蘭子夫人のお見送りができた。

朱實老師より一日遅れの1924年10月1日生まれのジミー・カーター元大統領が率いるNGOカーターセンターは、2月18日「病院での追加治療ではなく、終末期を家族と共に自宅で過ごし、ホスピスケアを受ける」との声明を発表した。

「ジミー、WHO?」と揶揄され、泡沫候補と目された大統領選に勝ったのち、評価の低いまま退任。しかし真骨頂は「元」大統領になってからの活動だった。その卑近な例の一つを万国戦争受難者慰霊塔に見る。カーターと笹川良一の連名で、平和祈願の目的とするとある。茨木市の拙宅から10分ほど歩くと丘の上に異様なモニュメントが突然現れる。形状だけでなく、この二人の組み合わせも尋常ではないなあと散歩のたびに感じる。

たまたま今週の日経「私の履歴書」に、ジョージア州知事以来のYKK社のカーター氏との交流が明るい筆致で肯定的に書かれていた。

同世代の朱實老師、高蘭子さん、カーター元大統領に通じるのは、その明るさ、陽気暮らしだろうか?三人は笑顔しか思い浮かばない。

最後に内輪話で恐縮ながら、この春は三方と同世代である実父の33回忌であった。彼岸の時期が命日なのでお寺も賑やかである。

ハードシップ手当対象だった青島駐在事務所で訃報を受け取り、14時間の車中泊をして北京へ。友人宅に泊めてもらい、翌日午後の便で伊丹空港に夕方到着した。空港では中国室長に出迎えて頂いた。

二泊三日のセンチメンタルジャーニーは実に長かった。

京都石峰寺での法要のあと、甲子園球場へ移動してセンバツ高校野球を観戦、そして翌日は新歌舞伎座での舟木一夫コンサート。いずれも三年ぶりで春の恒例行事が戻って来たことを実感した。

選挙カーとともに桜前線も通過して、一青窈のハナミズキの季節が来た。

2023年3月15日

井上 邦久

「来年も今頃お出でと春の医者」

信頼する眼科医はその年も同じ言葉を口にした。

長年にわたり、毎年入社式の頃に年一度の定期検査を繰り返していた。しかし2011年はいつもの言葉を聞き流すことができなかった。「来年」が必ず来ると楽観的に思えない程、傷ましい東北・北関東の震災被害だった。その地震発生の瞬間はテレビ会議で上海から東京の激しい立揺れと緩やかな大阪の横揺れを同時に見た。直後に内蒙古オルドスに出張し、CCTVでNHKの津波中継を夜通し見続けたことは以前に綴った。

2月末に、『「生きる」・大川小学校 津波裁判を闘った人たち』を観た。

大阪十三の第七芸術劇場・シアターセブン(www.nanagei.com )で幸運にも監督挨拶の日であった。「石巻市立大川小学校で子供を亡くした人たちの膨大な画像記録を繋ぎ合せただけです。劇場上映は難しいと言われていたので今日は嬉しいです」と発言は控えめだった。

友人から『生きる』という題名を聞いて、黒澤明監督+志村喬主演の名作、特にブランコで揺れるシーンを連想していた。しかし本作は北上川を逆流する津波が迫る中、児童が校庭で「待機」させられ、挙句に不適切な場所に導かれて亡くなった事件を遺族たちと二人の弁護士が10年に渡り、粘り強く事実を積み重ねて追及した記録であった。

児童らも『生きる』ことが出来たのではないかと問う行動を通じて、遺族が悲惨な運命の中で『生きる』力が繋がっていくことを知った。

華人研(www.kajinken.jp )3月例会が奇しくも3.11に重なった。昨年3月に長い中断を経た再開第一回目の講演を、昆曲研究家の友人に引き受けてもらい例会を決行できた。その後も感染対策を続けながら恐る恐る毎月第2土曜日に例会を継続してきた。

一年後の3月の例会は、四川省を中心に伝わる伝統芸能の「变脸(変面)」の実技と講演を企画した。

例月は感染対策も考慮し、20~30人の定員を守り、ほぼ固定した参加者で座学を中心としてきた。そのオキテとシキタリを踏み外した小さな変革であった。

昨年秋に届いた在京ジャーナリストからの紹介を信頼根拠として、素朴な「ヨミとカン」を頼りに準備作業に取り掛かった。窓口の一社アジア芸術文化促進会との交信を通じて、王文強代表と山本晶共同代表の活動理念や実績を初歩的に把握していった。

まずは東京からの招請費用の予算化、安全で広めの会場手配、参加者の動員予測、少人数のメンバーでの運営、効果的な情報宣伝活動など想定される検討テーマに取り組んでいった。

こんな時には祖母の九州弁の口癖「馬には乗っちみよ、人には添うちみよ」を思い出し、「できない理由を挙げればキリがない、できる工夫をしてみよう」と標準語訳して、ドン・キホーテ的に動く流儀なので、周りに迷惑をかけてしまう。それでもロシナンテ号は一歩ずつ歩みを進めた。

デザイナーが本業の幹事とその弟子が早々に作ったチラシ二種類が華人研の対外開放政策の第一歩となった。

印刷時には黒インクをたっぷり消費するインパクトの強い案内状を公開したところ、年初早々から参加申込が始まった。会場予約の抽選会で、当日午前、午後の枠が使えないことが判明したが、途方にくれることなく東京に事情を伝え、夜間の登壇をお願いしたところ快諾して頂き、冷や汗をかいただけで済んだ。(当然、宿泊代は加算)

聴覚障がい者から手話通訳者手配の要請が届いた。大阪ろうあ会館に問い合わせたところ、諸手続きを丁寧に教えてくれた。登壇者には当日配付資料の先行作成を依頼した。情報保障という言葉や法令を学ぶきっかけになった。(当然、手話通訳者の派遣費用は加算)

開催直前になり登壇者経由で領事館員三名の参加意向が届いたが「登壇者知人としての対応、参加料は割引しない、自由席」というこれまで通りの普通の対応をすることを伝えた。

3.11.が近づくとメディアから地震関連の発信が増え、「梅田津波」「半割れ」などという言葉が巷に溢れた。

会場はまさに梅田の築50年の高層ビルの5階で、下見を重ねる中で「異常時にはアナウンスに従って下さい」という説明だけでは物足らず、非常口の案内表示も乏しく感じたので、開催前に登壇者・幹事・助っ人スタッフが揃って、非常口への導線確認を行った。また自ら階段を歩くことで5階までの上り下りの負荷を実感した。そして冒頭の主催者挨拶でスタッフの紹介とともに参加者に安全第一の方針を伝えた。

楷書風の挨拶原稿について内輪からアドリブも加えてはどうかと助言もあり、その伏線も準備していたが、手話通訳者に渡した原稿をみだりに崩すと迷惑になることに気付き、草書風は控えた。お二人の通訳者の奮闘もあり、「变脸(変面)」の実技の魅力と伝統芸術の俗化を避けつつも、その変革を目指す王文強さん・山本晶さん夫妻の熱弁のお陰で華人研初の新企画は順調に進行した。

挨拶で「春宵一刻値千金」になりますようにと伝えたが、果たして「百金」だったか「萬金」だったか、参加者の声に耳を傾けたい。

作者の蘇東坡を思い出し、閉会後に急に空腹感が襲ってきた。

2023年2月25日

井嶋 悠

第56章

知る者は言わず、言う者は知らず。・・・・・其の鋭を挫(くじ)いて、其の紛[紛糾]を解き、其の光を和らげて、その塵に同す。是れを玄同[和光同塵]と謂う。故に得て親しむべからず、得て疎んずべからず。

◇前章に続く学校の確かな、真の存在。虚飾を棄て、言葉を弄さず、自身を常に問う。キリスト教主義と聖書。「初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。」言霊と直覚の文化と学校。東洋と西洋。

第57章

正を以って国を治め、奇を以って兵を用い、無事(むじ)を以って天下を取る。夫れ天下に忌諱(きき)[煩わしい禁令]多くして、民弥(いよいよ)ゝ貧しく、民に利器多くして、国家滋(ます)ゝ(ます)昏(みだ)れ、民に智慧多くして、邪事滋ゝ起こり、法令滋ゝ彰(あき)らか[細かくなる]にして、盗賊多く有り。・・・・・我れ無為にして民自ずから化し、・・・・・我れ無欲にして民自ら樸なり。

◇校則と自由は、学校、とりわけ中高校教育、に於いて永遠の課題かもしれない。教師と生徒のいたちごっこ。思春期前期から後期にかけての難しさ。教師は言う。自由にすれば奢侈になり、野放図となる、と。そして制服の良さを言う。生徒は言う。なぜ私たちを信じないのか、と。そこで「標準服」なる制度を持つ学校もある。これはなかなか便利で、生徒自身も言う、自由服装だと、例えば公的集まりで窮屈な思いをしなくても済む、と。

第58章

其の政悶悶たれば、その民は諄諄[純朴、重厚]たり。其の政察察[行き届きはっきりしている]たれば、其の民は欠欠[ずる賢い]たり。禍いは福の倚る所、福は禍いの伏す所。[禍福は糾える縄のごとし]・・・・・正は復た奇と為り、善は復た妖と為る。人の迷えるや、其の日固(もと)より久し。

◇大らかな学校では、生徒も大らかに育つ。あまりに行き届いていると思春期の子どもたちは息が詰まる。或いは、細かな規制・規則があると人はその抜け道を探すものだ。泰然自若、大らかな統治者の下では、生徒も教師もゆったりとする。

第59章

人を治め天[自然の摂理]に事(つか)うるは、嗇(しょく)[無駄遣いをせずつつましい]に若(し)くはなし、是を以って早く服す。早く服するは、これを重ねて徳を積むと謂う。重ねて徳を積めば、則ち克(か)たざるは無し。国を有つの母は、以って長久なるべし。是れを根(こん)を深くし柢(てい)[根]を固くし、長生久視するの道なり。

◇日本の美徳として「つつましい」は、何よりも好感をもって迎えられるのではないだろうか。新しく学校が建てられる時、創立者はそのことをどれほどに意識しているだろうか。因みに、「つつましい」の反対語対照語を調べると、図々しい、厚かましいとある。つつましい、の内面性が分かる。

第60章

大国を治むるは、小鮮[小魚]を烹(に)るが若し。道を以って天下に臨めば、其の鬼も神ならず[祟りをもたらさない]。

◇生徒を一人一人観ることは、一人一人を取り出すことではない。一人一人を観て、静かに全体を観ている。その時、生徒は心安らかに世界を知る。

2023年2月21日

井上 邦久

節分立春まであと数日という冷え込みの厳しい朝、中之島美術館へ向かった。

「開館一周年記念特別展『大阪の日本画』」を遠来の高橋秀治氏(豊田市美術館長)とご一緒した。

日本画とは西洋から伝来した絵画(洋画)に対応してできた比較的新しい言葉で、古くから日本で描かれてきたのは大和絵と言います、と早々に教わった。フェロノサが規定解説したJapanese Paintingや岡倉天心が提唱した日本絵画の理念を知り、日本画とは単純に胡粉や岩絵具を使って画かれた絵であるという思い込みを修正した。

展示第一章の「北野恒富とその門下」・第六章「新しい表現の探求と女性画家の発展」の女性画家の充実ぶりに先ず驚かされた。

大阪の富裕な商家子女の教養として書画を習う文化が形成されていたことを想像させる。

一方、男性画家には地方から大阪に出て画家を生業とした人がいて、他郷の者の眼で天神祭や鯛などの大阪の風物を取り上げている印象が残った。魚の画材には伝統的な鯉よりも、姿に勢いがあり、食べて美味しい鯛が好まれたという説明文には笑った。

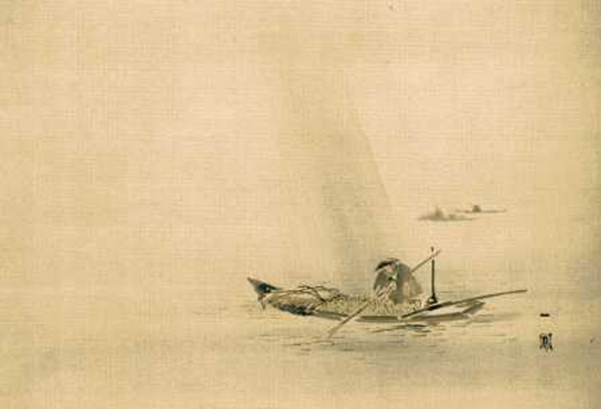

第五章「船場派―商家の床の間を飾る画」、森一鳳の『藻刈舟』が楽しかった。湖沼に繁った水草や藻が舟の邪魔にならないよう刈り取り、それを肥料にする夏の風物を古くから創作の題材にしてきたようだ。

大坂の商家では藻刈⇒儲かる、に通じるとして好まれた由。あるブログには「梅村景山、桜村という絵師が居て、彼らも藻刈舟をよく描いたが、如何せん一鳳の人気には遠く及ばなかった。

それで、一鳳の藻刈船は「儲かる一方(一鳳)」、景山のそれは「倍損(梅村)」、そして桜村に至っては「大損(桜村)」と巷間言われたそうだ。巷間といっても当時「大名金貸し」としてバブル期にあった、大阪商人の間でのこと。如何にも大阪らしい話である」とあった。

一鳳は幕末の大坂で活躍し、明治4年に亡くなっている。幕藩体制が崩壊し、「大名貸し」が不良債権化して大坂商人が「大損」した頃のこと、夏目漱石が幼くして塩原の家に養子に出され、天然痘に罹った頃に重なると連想すれば森一鳳も少しだけ身近な存在になる。

大阪商家の床の間を飾る日本画の需要は根強く、算盤に忙しい男から距離を置いて、教養としての日本画(官展などへの進出は不詳)にいそしむ「いとさんこいさん」が少なくなかったのかも知れない。

江戸・東京にも、欧州でその技を称賛されて帰国した後に、官展や画壇に背を向けて、床の間に飾る小品を頼まれて画いた渡辺省亭がいる。岡崎市での回顧展でまとめて観たことを思い出した。

開港大坂の新時代の発展を期待された川口居留地は中之島から少し下流の中州にあった。淀川水系から運ばれる土砂が堆積し、外航船の寄港が激減したため、大阪港は衰退し神戸港の後塵を拝した。

1900年前後、大阪の綿工業の隆盛、新規産業の勃興というヒンターランドの成熟と住友資本を核にした築港新設計画が推進された。

米国・横浜/神戸・上海・香港・欧州の既存航路から外れた、渤海湾や朝鮮半島など東北アジア航路の開発が進み、20世紀初頭の大阪・大阪港は大いに繁栄した。

山東省煙台を核とした中国東北部からの貿易人(芝罘商人・北幇)の短期出張者も増えた。貿易統計は綿関連と雑貨に大別されており、雑貨には人絹も含まれ、魔法瓶・玩具・食品・薬品などで過半を占めたようだ。雑貨を仔細に腑分けすれば当時の大阪の業態や現在に続く産業の根源が見えてくるかも知れない。

直近の大阪港湾局の資料を見ると、貿易相手先は中国・韓国・台湾が圧倒している。輸出品目では半導体・コンデンサー・電気回路が上位を占め、輸入大宗品目には衣類・食品・玩具が並ぶ。

昨年12月7日の国務院通達により、中国のゼロコロナ政策は大転換して注目を集めたが、その二か月前の10月7日に米国が発した対中国半導体規制も「大転換」と言うべき実に厳しい内容であった。

ナノメーター単位の微細世界のコロナウィルスと最先端半導体、人間と経済の命取りになりかねない二つのアイテムの取り扱いには注視すべきであり、米国と中国の半導体競争の狭間で実に難しい立ち位置にある日本・韓国・台湾には慎重な対応が求められる。

楽観的になりにくい問題を反芻しながら、中之島から京阪電車で京都三条へ移動した。地下鉄東山から岡崎公園に向かう白河沿いの道筋に、団子屋と蕎麦屋が並んでいる。運よく白河の流れに面した席で鰊蕎麦を注文できた。この部屋には森一鳳の『藻刈舟』の一幅が似合いそうだと思った。

高橋氏が近くにある「並河靖之七宝記念館」の話をされ、赤坂離宮に納められた濤川惣助の七宝焼が渡辺省亭の日本画を原画とする超絶技巧の作品であり、東西のナミカワの七宝焼技術は世界最高の水準にあった・・・話の流れも留まらなかった。

2023年1月24日

井上 邦久

日本では、年々薄れていく正月気分を幾分かでも取り戻そうと、元旦に漱石の『吾輩は猫である』を手にしました。小さな本棚の上段右端に不動の猫が(上)(下)二冊眠っていました。30年前のポプラ社文庫、消費税が3%の頃の購入でした。記憶は薄れていますが、たぶん漢字検定試験に取り組んでいた頃に、行住坐臥、行屎送尿などの四文字熟語、衒(てら)う、入水(じゅすい)の読み方などの稽古をして、明治人の文章に慣れようとしていた時期に購入したのだと思います。

この小説は俳句雑誌「ホトトギス」主宰の高浜虚子に慫慂されて1905年1月号に掲載されています。それもあってか、冒頭から年始の挨拶や賀状についての小話が続きます。「書を読むやおどるや猫の春一日」という俳句を添えた賀状も届いています。また、征露とか祝捷会という言葉が出てきて、日露戦争の二年目の正月であることが分かります。そして、元日に旅順陥落の報せが入ったことも知らされます。

東京の猫の家では、普段の日常が続いているようで、戦争による緊張感や切迫感が少なく、新聞『日本』(社員の正岡子規が戦地へ派遣され結核病状が悪化)を購読しているらしい知識人の家は穏やかです。

それでも、静岡出身の門弟へ在所の母から届いた便りに、村の青年の誰それが戦死した、負傷したと書かれていることが坦々と綴られています。

読後、近くの集落の郡神社や春日神社で日露戦役記念石碑を眺め、百有余年前に刻まれた村出身者の姓名と兵籍から銃後の哀しみを想像しました。

1971年2月から3月に中国をラウンドする機会を得ました。3月13日、北京人民大会堂での周恩来首相との懇談会で、日本の戦争映画について首相は「日本とロシアの戦争だが、戦場はどこか?日本でもなくロシアでもなく、中国であることを見逃してはならない。許してはならない。」と厳しい口調で語ったことを思い出します。

阪神淡路震災記念日の前後に神戸三宮近くのトアロードのギャラリーで金井良輔さんの個展が今年も開かれ、今年も訪ねました。

新作の試し買いや旧作の掘り出し品を正価で購入したこともありましたが、最近はもっぱら折々のテーマの対話でお互いの調子を測ることが多くなりました。高校時代の回顧談はしないし、石峰寺の墓石デザイン料の話もなく、目の前の関心事だけを話しています。

今年のテーマは新作絡みの「箱の話」に続き「合計特殊出生率」でした。結婚願望や育児願望という感情から距離をおいて久しい同級生同士なので、実感としてではなく想像としての若い世代の発想について語りました。統計学的なきまりもあるとは思いますが、15歳から49歳までの女性が生涯に産む子供の数と理解しています。

少子化、労働力の減少をロボットや外国人労働者に頼って解決するプランにも限界があるのでは?出産・育児支援資金を手厚くする効果に期待して、結婚や出産への「夢」が増殖できれば幸いですが、事はそれほど単純に強制や誘導できることではない「心」の問題でしょう。

選挙や抗議デモで意思表示することよりも、出生率低下という誰にも取り締まることのできない現象が時間とともに大きな社会変化をもたらすのではないだろうか?ということで話を終えました。

承久の乱で敗れた後鳥羽上皇(大河ドラマでは都を離れる直前に頭髪を落とした法皇姿が一瞬見えました)が配流されたのが隠岐。シベリアのラーゲリからの「ダモイ」が叶わなかった山本幡男さんの出身地の隠岐島には記念館があるとの事。大相撲初場所で引退した元関脇の隠岐の海。年末年始に隠岐の三人が繋がりました。

正月早々、「実務には役に立たない冬の猫」の多余的話(言わずもがなの話)の呟きで失礼しました。

2022年12月3日

『雪花菜』

井上 邦久

木枯らし一号が吹き、そろそろ年末年始用の本を図書館や書店で物色する季節になった。にわかに気合いが入るこの時期には心弾むけれど、ツンドクのまま年越しさせて、

スゴスゴと図書館に返却する轍を繰り返してきた。ただ今年は先ず『雍正帝』(中公文庫)を買い、珍しく年末までに読み終わりそうな勢いがついてきた。

党大会直後の10月23日に、常務委員会(CHINA7)メンバーが決まってから「軍機処」という言葉が流行語になっているとのこと。

その「軍機処」を初めて設けたのが、清王朝5代目の雍正帝ということで好奇心が湧いた。

最近一部開通したばかりの長崎新幹線から乗り継いで新大阪まで、山口県区間の睡眠以外は畏れ多くも雍正帝が旅の友になってくれた。

長崎では「第14回外国人居留地研究会2022全国大会」の末席を汚した。安政開港以来の函館・新潟・東京築地・横浜・大阪・神戸そして長崎の「開港7」の参加者が報告をした。

「稽古不足を幕は待たない」初舞台は不本意な結果であり、忸怩たる思いをした。 敗残の一兵卒が行った報告(「大阪と中国人」)の抜粋[以下]を添付し、各位のご叱正をいただき、反省を深めたい。

江戸期大坂の玄関口は淀川水系下流の安治川と木津川の三角州の川口だった。1620年、船手奉行所が設置され諸藩の船や朝鮮・琉球の使節も川口を通った。

1868年、開市・開港に合わせ船番所跡に造成した居留地26区画が競売された。居留地対岸の江之子島に大阪府庁も新築され、川口は大阪の政治・貿易の牽引役を期待された。

居留地は大坂における西洋文化の発信地となる。

長崎、香港・上海などから渡来した中国人は居留地周辺の雑居地に住んだ。

開港から10年足らずで川口の港湾機能の劣化により外洋船の来航が途絶えた。大阪経済の退潮と相俟って、欧米商人や中国人が神戸へ移動した。

居留地には、キリスト教宣教師が到来して教会・学校・病院・福祉施設を建て、後の桃山学院・立教・プール学院・大阪女学院等の教育機関の礎となった。

雑居地には、華南からの中国人の移住が続き、呉服行商や三把刀(料理・散髪・縫製)系の職業に従事した。(キリスト教の布教活動と中国人の関係は不詳。)

20世紀の初頭、築港大桟橋の竣工と大阪起点の北アジア航路の就航があり、後背地の大阪では軽工業(綿糸綿布・人絹・雑貨)の伸張があった。

それ以降、山東半島の芝罘(チーフ―)(煙台)・牟(ムー)平(ピン)・養(ヤン)馬(マー)島などから大阪への短期単身駐在員が増加、多くは選抜された貿易商の子弟や社員であり、本社からの指示に基づいた買付け業務を担い

大阪地場の売込み商人との交流を深めて市場情報を得た。

川口には山東出身者が経営する「行桟」が発達した。「行桟」では宿泊・事務所機能に加えて、通訳・物流などの貿易機能をマンツーマンで提供した。

部屋数と従業員数と駐在員数が概ね同数であることが特徴的である。山東系出身者を中心とする「北幇公所」に結集した川口華商は山東・天津・「満洲」と「大大阪」を繋ぎ、

川口貿易は日本の大陸貿易の過半を占めていった。その頃、川口華商は信用重視・市場掌握・経費圧縮と同郷同業者の結束により、「大阪商人を鍛えた」とも言われる。

また川口は大阪の中の中国として親しまれ、「中華料理と散髪は川口にかぎる」という言葉が残った。北幇公所が運営する振華小学校には函館の福建人子弟が就学していた記録もある。

1931年の事変下も川口華商は善戦したが、日貨排斥運動、円ブロック政策による輸出規制、本町あたりの大手商社による直接貿易の増加の為勢いを失った。

戦争激化により貿易取引は細り、駐在員は帰国した。

1945年3月からの大阪大空襲や大阪港の機雷封鎖により、貿易は消滅した。振華小学校の教員生徒の多くが帰国し、3月の空襲により校舎も焼失した。

戦争により「大大阪」と「中国市場」を無くした川口貿易の復活はなかった。帰国した華商は戦後も大阪に戻らず、中国貿易は1972年の国交正常化まで制約の多い状態が続いた。

当然ながら「行桟」は消滅し、川口の中華料理店や理髪店は各地に分散していった。(後略)

以上の内容は平板な情報の繰返しであり、語りも不首尾だった。

長崎カステラの切れ端が安くて美味しいと教えてもらっていたが、長崎駅の土産物モールでは立派なA級品しか置いて居らず、B級おつとめ品は本店のみの販売とのことだった。

切れ端が安いのは本体がしっかり利益を上げているからであり、美味しく感じるのは安価なせいもあるだろう。

翻って切れ端素材だけを繋ぎ合わせた報告や文章は、所詮B級品格になるのだと自覚した。

在来線でリアス式海岸を走る眺めと揺れを愉しんだ記憶を再体験することは新幹線では難しかった。時間を短縮する目的で、景観と情緒を台無しにしてきた事例を長崎本線でも再体験することになった。

2010年代初めに浙江省から福建省にかけて、新幹線が建設された時代も思い出した。開業直後に発生した事故の原因は「豆腐渣工法」と呼ばれる手抜き工事だった。

コンクリート支柱の中身がスカスカの「おから(雪花菜)工法」と訳していた。カステラの切れ端同様に「おから」も低コストではあるが、

手抜きをすれば必ずしっぺ返しを喰うことを思い出した。しかし、長崎で自戒した舌の根も乾かぬ内に今月の「多余的話」でまた「豆腐渣・おから・雪花菜」工法をくりかえしている。

[了]

2022年12月3日

井嶋 悠

第51章

道、これを生じ、徳、これを畜(やしな)い、物、これを形づくり、器、これを成す。生ずるも而も有とせず、為すも而も恃まず、長たるも而も宰たらず。是を玄得と謂う。

◇私学の教育理念は「道」である。公立は国に仕える、とすれば「国」=「道」とならざるを得ない。怖ろしいことになる一面については歴史が証している。とは言え私学も同様な部分はある。理念の形骸化、例えば宗教上の主義はお題目となる。その宗教を伝えるのが人であり、言葉であることで壁にぶつかる。しかし、そこに音楽が加わることで生徒・人々の心に深く沁み入る。音楽の持つ神的力。音楽に形はない。そして音楽は恃まない。ぼんやりとした無限、夢幻の世界。道。

第52章

天下に始め有り、以って天下の母と為すべし。既にその母[道]を得て、以って其の子[万物]を知る。…其の穴[耳や目や口の感覚器官。欲望の入り口]を開き、其の事を済せば、終身救われず。小を見るは明と曰(い)い、柔を守るを強と曰う。其の光[知恵の光]を用いて、其の明[母としての明智]に復帰すれば、身の殃(わざわい)を遺す無し。

◇母、道を具体的に伝えるのは教師である。その教師に求められる信念と徳。言葉だけの上っ面の信念、似非徳は、10代の感性は直観的に分別する。管理職と現場の調和と乖離がもたらす不信。

私学より公立の方が、ますますもって微妙で、複雑ではないか。

第53章

我れをして介然[微細]として知有らしめば、大道を行くに、唯だ施(ななめ)なる[脇道](小賢しい知恵)を是れ畏れん。大道は甚だ夷(たい)[平]らかなるも、而も民は径(こみち)を好む。

◇学校教育も然り。大道を行くしか正道はない。では、大道とは何か。明瞭な答えを最善とし、蒙昧な中に答えを求めようとする姿勢ではないか。しかし、時は古来同じに刻まれているにもかかわらず、余りに速過ぎる。あたかも高速回転の作業場での日払いの労働のようである。大義がない。またしても宗教が脳裏をかすめる。

第54章

善く建てたるは抜けず、善く抱けるは脱せず。子孫は以って祭祀して止まず。[絶えることはない]

◇地盤や背景をも考えず、或る観念のおもむくままに時代潮流に乗っただけの学校は、結局は滅びるであろう。

新しい学校、新しい教育には洞見が求められる。

第55章

含徳の厚きは、赤子(せきし)に比す。・・・・・・未だ牝牡の合を知らずして而も全の作(た)つは、精の至りなり。終日号(さけ)びて而も嗄(か)れざるは、和の至りなり。和を知るを常[常道]と曰い、常を知るを明と曰う。生を益(ま)すを祥[吉祥の前兆→不吉]と曰い、心気を使う[煽り立てる]を強[無理強い]と曰う。

◇学校説明会でいきり立って学校を自讃する校長は多い。内部の者でさえ不安になったり、自責の念に駆られることさえある。言葉の怖ろしさ。「嬰児への復帰」。無心と調和。言葉と沈黙への意識。初等教育、中等教育の重さに思い到る。【66制+2年】の正当性を再自覚する。

2022年10月24日

井嶋 悠

第46章

罪は欲すべき[欲望]より大なるは莫(な)く、禍(わざわ)いは足る[満足]を知らざるより大は莫く、咎[罪過]は得る[貪る]を欲するよりいたましきは莫し。故に足るを知るの足るは、常に足る。

◇学校教育における「常に足る」という状態は、どんなことを指すのだろうか。公立、私立の別、また公立校の伝統の多少、私立校のとりわけ宗教系学校が掲げる理念。そこからどういう姿が抽出できるのだろうか。例えば、生徒が一人一人人生の重荷を抱え込み始めても、日々に充足な学校時間を体感し、校門を出る……。中等教育の、初等教育や高等教育にない困難さに思い到る。

第47章

聖人は、行かずして知り、見ずして明らかにし、為さずして成す。

「脚下照顧」己が内を視よ。

「見性成仏」己を知ることが仏を知る。

「春は枝頭にありてすでに十分」

◇今日、学校教育で頻りに掲げられる「国際」。考え、経験し、知れば知るほど曖昧模糊、実態が見えなくなる国際。名目だけに堕してしまう形式化。英語教育の充実、国際交流の取り組み、海外子女の受け入れ校としての帰国子女教育等々。一期一会の生徒と日常化が形骸化に堕してしまう学校[教師]の現実。日毎に問われる学校力のための教師の一体化。

権力者は不安感、危機感を持つ時、民衆(生徒)の眼を外に向けさせる。ここに異文化はない。

第48章

学を為せば日々に益(ま)し、道を為せば日々に損ず[減らす・減る]。これを損じて又た損じ、以って無為に至る。無為にして為さざるは無し。

◇伝統を持つ学校は、泰然と構える。伝統の重み。その伝統校も初めがあった。歴史の時間を積み重ねることで成就される伝統。あれもこれもの忙しさの危険。一心不乱の日常化の難しさ。

第49章

聖人は常に心無く、百姓の心を以って心と為す。[善不善すべて善とし善を得、信不信すべて信とし信を得る。]百姓は皆其の耳目を注ぐとも、聖人は皆これを閉ざす。「無知無欲」

◇優れた教師は己が価値観を生徒に押しつけない。生徒のすべての心を得ようとする。それを為し得るのは、己を無知とすることにある。しかし、生徒たちはそこに物足りなさを思う。そのためにも優れた人物は、日々刻々無知無欲を積み重ねなくてはならない。至難である。大人の世界でこそ通ずることなのかもしれない。それでも、私学の宗教系学校でその宗旨も知らずに入学して来る親子もあるのが現実である。

第50章

生に出でて死に入る。生の徒[柔弱]は十に三有り、死の徒[剛強]も十に三有り。人の生、動いて死地に之(ゆ)くも、亦た十に三有り。其れ何の故ぞ。其の生を生とすることの厚きを以ってなり。

(猛獣から攻撃されない・甲兵とならない)其の死地無きを以ってなり。[生命に執着するという死の条件がない]

◇学校は母性の世界である。しかし、一方で父性を求める。その調和が理想の学校へと導く。老子は「無」を言う。無は母性父性すべてを呑み込んだ世界である。カソリック系のとりわけ女子生徒に、在学中の受洗者が多いのもそれがゆえかもしれない。

2022年10月23日

『Happy Retirement』

不良在庫を抱えた赤字体質のライフサイエンス部へ転属して直ぐに、部員へ「しっかり休暇を取りましょう」と伝え、率先して竹富島の民宿で過ごした夏。

海に潜り、よく眠り、星を見ながら泡盛を呑んで、また眠る毎日。時計、髭剃、眼鏡が要らなくなり、新聞も本も読まなくなった。

日焼けした顔で職場に戻り、藪から棒に「当部の中国との貿易比率を20%程度に抑えましょう」、「販売先の数を三分の一に絞りましょう」という新方針を伝え具体策の協議を始めた。

「中国業務に非ずんば、仕事に非ず」は大袈裟でも、「中国貿易に強い」とされてきた会社のなかで、「中国関係の売上げもあります。中国語も使います」といった抑制方針を出すこで、先ずはバランスの取れたライフサイエンス事業をしっかり育てる覚悟だった。

特殊品とされていたイタリアからの医薬原料、カムチャッカからの魚粉飼料、タイやオーストリアへの機能性飲料原料、韓国からのキトサン等への注力度を上げて、取引の質や機能の充実に努力した。

三顧の礼で薬剤師資格を持ち、医薬営業の経験豊富なOBに復帰願って、ライフサイエンス業務部門に最低限必要とされる医薬品管理組織の法的整備を行った。

2001年9月は狂牛病騒動と同時多発テロ事件が続いた為、ライフサイエンス事業の難しさを学ばされ、且つ世界的視野が求められることを実感した。

個人的にはイタリア語学校で語尾変化に苦労し、真冬のカムチャッカ半島や大雪のミネソタで凍る体験もした。

ほぼ毎月ミラノ・ジェノバ・フィレンチェを巡る移動は、医薬原料メーカーのフランコ部長の運転に委ねた。車中の長談義で欧州の歴史、文化の奥行を知るきっかけになったと今でも感謝している。

1960年のローマ五輪、1964年の東京五輪の頃が二人の少年時代であり、互いの国の敗戦から復興そして成長への過渡期と重なり、共感する点が多くあった。ただ一つ、企業からのretirementについての意識が大きく異なっていた。

指折り数えて定年退職の時を楽しみに待つ、それは高い税金を長期に納めた者の当然の権利であり、定年延長や再雇用制は考えられないと言うフランコ氏。

そんな欧州人の考えは一般知識としては知っていた。ただ、「会社を辞めてから何をするの?」という質問に対して、何という愚問をと云わんばかりに「義務としては何もしない自由と幸福を得る」と笑っている顔に、エコノミックアニマル伝説が印象として消えない日本人への憐憫の情が含まれていることを感じた。

僅か10日に満たない琉球列島への休暇程度で意識改革などと気負っているようではダメだなとも思った。

このような欧州と日本の間の人生観や労働観の違いに関する「よくある話」を改めて思い出したのは、中国の日系企業での定年問題についての相談を受ける機会があり、少し調べて見たことがきっかけだった。

よく知られているように、中国の定年年齢は男子60歳、女子50歳(幹部は55歳)が守られてきた。一方で若年労働者数が頭打ちから減少に転じる傾向が表面化してきた。

中国における第二次世界大戦後の復興は国共内戦の為に遅れた。疲弊した国力を快復させ統治を強化する為、1960年前後に「大躍進」政策が採られ急進的な平等主義と人海戦術が礼賛された。

結果は無残な結果となり、飢餓や国土の荒廃が進行した。一例として、小島麗逸教授が作成した一人当たりの糧食摂取量のグラフを思い出す。

大戦後から1950年末までの日本と中国の食物摂取事情は同じレベルで改善していたが、1960年を境目にして日本では主食より副菜摂取の奨励、生活習慣病の増加、痩身産業の始まりが続いた。

反対に中国では極端な摂取(供給)の減少が見られ、主食で腹一杯になるのは文化大革命末期であった。その「大躍進」時期の出生率は落ち込み、人口回復は1962年以降となったことは、人口ピラミッド図に如実に表れているとおりである。

そして現在、「大躍進」の反動としてのベビーブーマーたちが還暦を迎える年齢に達している。

日本企業が中国に事務所を開設し、日本語を学んだ若者を派遣会社(FESCO)から送り込んでもらうことは1980年代から本格化した。

上海では、宝山製鉄所建設で鍛えられた日本語要員の転職受け皿にもなった。

1990年代には製造業も加わり多くの派遣採用がなされ業務充実に寄与してきた。通訳だけの業務から、中間管理職となり、マンションを購入し、子弟を留学させる人も出てきた。

今、その人達が定年時期を迎え、対応手続きを初めて経験する外資企業も少なからずあるようだ。

事前に予測し、準備して体制を整えている企業も多いと思う。

反面、現地運営をベテランの現地人スタッフに任せっきりにしていて、定年に関する対応や手続きを、定年対象者であるスタッフに依頼せざるを得ず、混乱しているケースが出ているようだ。ざっと思いつくままに要点を列記すると、

- 経済保証金(退職金・一時金)制度はない

- 養老保険受給年齢=定年年齢(保険料の累積納付が15年以上)

- 再雇用の場合、公的労働契約が消滅し、企業との私的労務契約に変更

- 労働法・会社法による保護のない自由契約になる

地域差や多くの実例を調査しないままの初歩的なコメントを付けてみた。

- 定年(退休)後は、家事や孫の世話をすることが長年の習慣だった

- 必要とされての再雇用条件は、必ずしも給与減少・職位低下とは限らない

- 若年層からは昇進や就職機会を狭められることへの不満が噴出する懼れ

- 健康で豊かな老人は働くことより趣味や旅行などで人生を楽しみたい

併せて背景にある(1)経済成長率の鈍化(2)税収の減少(3)財政赤字の拡大(4)教育福祉制度・年金制度・医療保険制度の未整備等に注視すべきと思う。

イタリアも異常気象が続いて、山間のセカンドハウスに滞在する時間が長くなっているフランコ氏に現在のhappy retirement生活と意見を聴いてみたい。

| 新しい投稿 | 前の投稿 |